Und dabei wollte ich doch nichts anderes als schreiben und davon leben…aber wie so oft, läuft es im Leben eben nicht so geradlinig und vor(her)bestimmt, wie wir es vielleicht von unseren Großeltern-Eltern-Generationen kennen. Schon gar nicht bei Geisteswissenschaftlern.

Und weil Ethnologie schon seit einiger Zeit sein Status als Orchideenfach gegen das eines Massenfachs eingetauscht hatte, gibt es mittlerweile weitaus mehr Bindestrich-Ethnolog_innen auf dem freien Arbeitsmarkt, als an den Universitäten, in Museen etc. Ich bin eine von ihnen. Meine Berufssuche und -findung war alles andere als einfach und am Ende kam ich ganz woanders heraus, als ursprünglich geplant – doch rückwirkend betrachtet haben sich die augenscheinlichen Irrungen und Wirrungen fast nahtlos zu einem Weg zusammengefügt, so als hätte alles so sein sollen. Aber der Reihe nach.

Erste Phase: Arbeitsamt oder wie man einen Menschen demotiviert – mit einem Satz

Es war Juni 2012 als ich jauchzend und jubelnd endlich meinen Abschluss in Ethnologie in der Hand hielt. Endlich Ethnologin! Magister Artium. Endlich kann ich machen, was ich will. Mit großer Lust auf Arbeiten, Welterobern und mein Wissen-Teilen-Wollen begab ich mich auf Arbeitssuche, also zum Arbeitsamt – und schnurstracks in die Arbeitslosigkeit.

Denn das erste, was ich von meinem Arbeitsvermittler zu hören bekam, war: „Sie sind leider unvermittelbar, denn Sie sind fast 30, KLeinkind-Mutter und daher zeitlich und räumlich unflexibel.“ Ich konnte kaum glauben, was ich hörte. Ja, ich war Ende 20, ja ich war Mutter, aber eine mit einem tollen Abschluss in der Tasche und vor allem – ich war höchst motiviert!

Natürlich war die Stimmung erstmal im Keller. Aber nur kurz. Denn ich wollte es nicht wahrhaben. Er irrt sich, dachte ich trotzig, es kann gar nicht sein, dass niemand mich will. Ich habe einen guten Uni-Abschluss, ich habe Praxiserfahrung in meinem Wunschberuf (Journalist <3). Ok, ich bin nicht sehr mobil aber hey, meine anderen Skills reißen’s doch locker raus. Also lass den reden, ran ans Bewerben!

Zweite Phase: Sich weiterbilden ist gut für den Lebenslauf, hat man mir gesagt…

Doch genau dies traf in den folgenden Jahren ein. Zwar hatte ich bereits journalistisches Know-How durch freie Mitarbeit gesammelt, dennoch konnte ich als Journalistin/Texterin/PR-Mensch in der Branche keinen grünen Zweig erwischen. In unzähligen Bewerbungen pries ich meine Expertise mal als Volontärin, mal als Trainee, mal als Expertin für dieses und jenes an. Am Ende fühlte ich mich als eine leicht schizophrene eierlegende Wollmilchsau, bei all den Berufsbezeichnungen (und entsprechenden Anforderungen), die gewiefte Kreativköpfe für ihre zukünftigen Mitarbeiter ausdachten. Unzählige Absagen füllten mein Postfach (sofern sich die Leute die Mühe machten, eine zu formulieren). Meistens gab es keine Begründung außer der Standardaussage, dass „der/die einfach viel besser für die Stelle gepasst hat als Sie“.

„Vielleicht hilft ja ein weiterer Wisch, ein Dokument, um zu unterstreichen, dass ich es wirklich kann, dieses journalistische Schreiben“, dachte ich und fand ein Aufbaustudium an der Freien Journalistenschule in Berlin mit dem Schwerpunkt Onlinejournalismus und PR. Nachdem ist das Arbeitsamt darauf aufmerksam gemacht habe, dass mir diese Qualifizierung den Einstieg in den Beruf erleichtern könnte, habe ich auch Zugang zu diesem Fernstudium erhalten. (Danke Arbeitsamt, ausnahmsweise.) Also eignete ich mir nun ganz offiziell jene Skills nochmals an, die ich bereits durch meine freie Mitarbeit erlernt hatte, aber hey, hierzulande liebt man eben, wenn alles in Zertifikaten und Zeugnissen dokumentiert ist. Am Ende hielt ich ein weiteres Zeugnis in der Hand, in dem das stand, was ich bereits vermutet hatte – ich kann gut Texte schreiben. Und Reportagen. Und das Lektorieren und PR habe ich dazu gelernt.

Dritte Phase: Burn Out, Selbstsabotage oder wie man mit Dumping-Honoraren Berufswünsche zerstört

Während all dieser Zeit (Jobsuche, Bewerbungen schreiben, Fernstudium) schrieb ich weiter. Ich arbeitete für ein paar Magazine und machte sogar noch ein Redaktionspraktikum. Die Aufträge waren unregelmäßig, unregelmäßig auch die Bezahlung. Sofern man von Bezahlung sprechen konnte. Eben diese Zahlen auf der Rechnung höhlten mein Selbstwertgefühl langsam aber sicher aus. Schließlich glaubte ich, dass meine Arbeit (= ich?) offenbar nichts wert war. Man sitzt wochenlang an einem Thema, schreibt bis in die tiefste Nacht hinein – für einen zweistelligen Betrag oder ein Paket Lese-Exemplare als Aufwandsentschädigung, ganz nach dem Motto „Hey, Ihr Name steht im Heft. Glückwunsch!“ Irgendwann bestand ich nur noch aus Selbstzweifeln, die ab un an durch kleine Hoffnungsschimmer (bei neuen Aufträgen) unterbrochen wurden, die gleich wieder in Ernüchterung, Apathie und zum Schluss eine Art Burn-Out mündeten. Am Ende hatte ich für die bevorstehende Deadline nur ein antriebsloses Achselzucken übrig. „Werd eh nich bezahlt und wenn dann sauschlecht“, dachte ich, und: „Wenn ich wieder Kraft habe, schick ich den blöden Text ab.“ (PS: Abgedruckt wurden sie trotzdem.)

Vierte Phase: Auf dem Scheideweg – Brotlose Kunst oder Brotberuf?

Ich war an Boden zerstört. Schreiben war toll – vor allem wenn ich es mit etwas Ethnologischem verbinden konnte. Darin konnte ich mich verlieren. Die Miete bezahlen konnte ich damit jedoch nicht. Dieser Umstand machte mein Leben – und mich – langsam aber sicher unerträglich. Zwar hatte ich von der Journalistenschule einen weiteren Abschluss in der Tasche, aber die Zuversicht, dass es damit nun bergauf gehen würde, hatte mich da bereits verlassen.

Ein Brotberuf musste her, etwas wovon ich mit meiner Familie leben konnte. Schweren Herzens schob ich den Schreibberuf (vorerst) beiseite. In der Zeit machten die ersten Wohnheime für Geflüchtete – auf und plötzlich gab es nicht genügend qualifiziertes Personal. Ich fühlte mich angesprochen, schließlich ist Ethnologie die Wissenschaft des kulturell Fremden, und wo wenn nicht da könnte meine Expertise von Nutzen sein?

Also begab ich mich erneut zum Arbeitsamt, mit dem klaren Ziel, die Arbeitssuche von „Irgendwas mit Medien“ auf „Irgendwas mit Flüchtlingsarbeit“ umzustellen. Erneut war das Arbeitsamt nicht sonderlich hilfsbereit, geschweige denn motivierend. „Sie sind nicht qualifiziert dafür, um sich auf solche Stellen zu bewerben. Man sucht Sozialarbeiter oder Pädagogen. Sie sind nichts davon.“ Das kann ja wohl nicht wahr sein, dachte ich, da redet man von Fachkräftebedarf – und dann wird wieder nicht erkannt/gewusst, dass wir von der Ethnologie sehr wohl qualifiziert für diese Art von Arbeit sind. Ich bestand auf entsprechende Stellenausschreibungen, die mir zögerlich ausgehändigt wurden. Bereits bei der ersten Bewerbung hatte ich Erfolg und begann wenig später in der Erstaufnahmeeinrichtung zu arbeiten. Berufsbezeichnung: „Sozialbetreuerin“.

Fünfte Phase: Im Brotberuf rollt nun der Stein

Auf einmal ging alles ganz schnell. In der Erstaufnahme hieß es: „Du bist doch Journalistin und kennst dich mit Sprache aus. Mach die Sprachkurse.“ Der nächste Arbeitgeber fand meine Erfahrungen mit den Deutschkursen ausschlaggebend – ich wurde Seminarleiterin und Co-Lehrerin. Der nachfolgende Arbeitgeber brauchte jemanden mit einer BAMF-Zulassung für Integrationskurse. Dafür musste eine bestimmte Anzahl an durchgeführten Unterrichtsstunden nachwiesen werden – für mich mittlerweile kein Problem. Und mein aktueller Arbeitgeber stellte mich aus eben dem Grund ein, weil ich die besagte BAMF-Zertifizierung vorweisen konnte.

Ethnoexpertise – gebraucht und genutzt, überall

Mein Einstieg ins Berufsleben war alles andere als leicht und schon gar nicht geradlinig und endete in einem Beruf, an den ich nie dachte, dass ich ihn einmal ausüben würde. Doch rückwirkend betrachtet ergaben alle meine beruflichen Stationen seltsamerweise eine eigentümliche Logik und einen Sinn. Ohne Journalismuskenntnisse hätte man mir keine Sprachkurse anvertraut. Ohne Unterrichtserfahrung gäbe es keine BAMF-Zulassung. Ohne das BAMF-Zertifikat wäre ich als Deutschdozentin nicht so interessant geworden.

Und wie schaut es mit der Ethnoexpertise aus? Hat sie mir geholfen und wenn ja, wo und wie?

Als Journalistin: Journalisten und Ethnologen haben vieles gemeinsam – beide tauchen in fremde Denk- und Sehensweisen ein, versuchen, diese aus sich heraus zu verstehen und ihre Erkenntnisse einem breiten Publikum einigermaßen verständlich zu vermitteln. Perspektivenwechsel und Empathie. Insofern fühlte ich mich in dem Beruf pudelwohl und gar nicht so weit weg von der Ethnologie. Die Gründe für eine berufliche Neuorientierung waren bekanntlich andere.

In der Aufnahmeeinrichtung: Auch hier hat mir meine ethnologische Ausbildung als Türöffner gedient und mir eine Einladung zum Vorstellungsgespräche gebracht. Man suchte nach Menschen, die über interkulturelle Kompetenzen verfügten, und offen im Umgang mit Menschen anderer Kulturen waren und keine Angst vor neuen Herausforderungen hatten. Und auch wenn die Personaler zuerst mal wieder nur an Sozialarbeiter und Pädagogen dachten, waren sie ganz neugierig auf mein ethnologisches Know-how und so konnte ich sie davon überzeugen, dass sie die gesuchten Skills (und viel mehr) auch bei Ethnologen finden.

Diese Arbeitswelt stellte anfangs ein Novum dar. Hier half mir die Haltung „teilnehmende Beobachtung“ über die Unsicherheiten, die man beim Betreten einer neuen Umgebung verspürt, hinweg. Ich beobachtete, hörte zu und versuchte, bei Diskussionen und Auseinandersetzungen nicht sofort eine Partei zu ergreifen, sondern alle Seiten aussprechen zu lassen. Und insbesondere dann, wenn sich Mitarbeiter genervt von den Bewohnern und ihren Anliegen zeigten, versuchte ich, diese durch einen Perspektivenwechsel dazu zu bewegen, sich in den Anderen hineinzuversetzen und seine/ihre Lage zu verstehen. Manchmal half es, manchmal eben auch nicht. Sicherlich fehlten mir manchmal spezifisch sozialpädagogische Kenntnisse, die man eben nur im entsprechenden Studium erlernt (Umgang in Konfliktsituationen, Gesprächsführungen, Umgang mit Behörden). Im Großen und Ganzen fühlte ich mich aber auch als Ethnologin gar nicht so fremd mit dieser Arbeit.

Als Deutsch-Lehrerin: Im Deutschunterricht laufen sowohl mein Faible für die Sprache als auch die ethnologischen Skills zusammen. Der Umgang mit Menschen aus verschiedenen Ländern fällt mir leicht, da ich ihnen mit weitaus weniger Vorurteilen begegne (zumindest meine Einbildung), als viele meiner Kolleginnen. Diese fallen doch recht oft durch Zynismus auf. Vielleicht bringt es aber auch deren längere Erfahrung mit sich, denn ich bin noch nicht so lange in diesem Beruf tätig und bin daher vielleicht weniger desillusioniert als sie. Vielleicht aber werde auch ich es sein, die auf sie abfärbt. Die Zukunft wird’s zeigen 😉

Brotberuf in der Tasche – und nun?

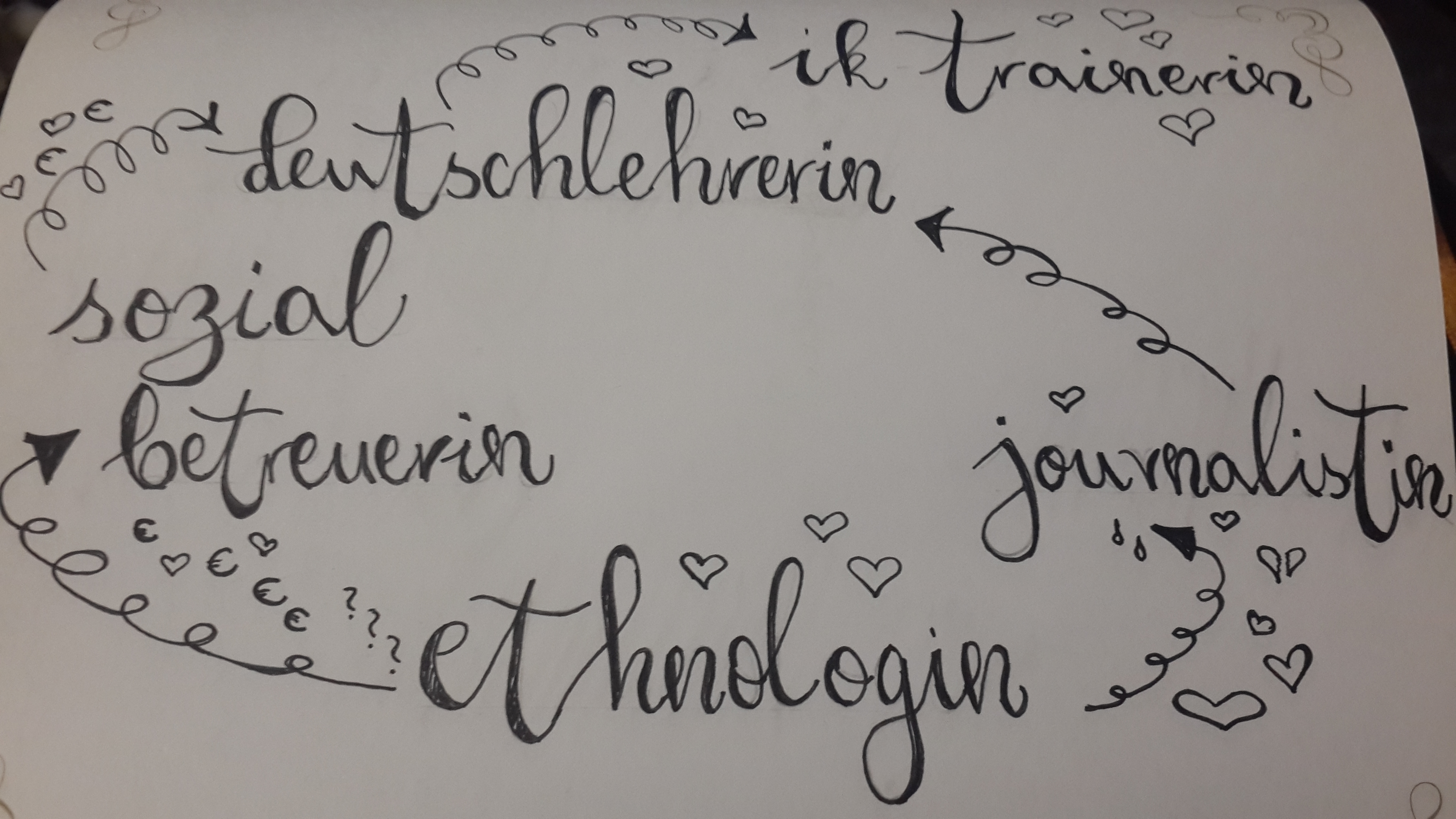

So, da bin ich nun. Ethnologin, Journalistin, Sozialbetreuerin, Deutsch-Dozentin. Bin ich berufstechnisch angekommen? Nein, bei Weitem nicht. Ich habe meinen Brotberuf in der Tasche, das schon. Doch den Leidenschaftsberuf, den musste ich verlassen. Da meine Leidenschaft aber noch immer mit (kreativem) Umgang mit Worten zu tun hat und mit der Auseinandersetzung mit der Ethnologie bzw. mit der ethnologischen Auseinandersetzung mit der Welt, suchte ich nach einer Tätigkeit, wo sich beide Leidenschaften treffen. Eine Idee davon erhielt ich bei ESE e.V.: Dort habe ich im letzten Jahr eine Ausbildung als Trainerin für Interkulturelle Kompetenz gemacht. Mit einem klaren Ziel: Ich will Menschen mittels ethnologischer Expertise und Methoden zu empathischen, offenen, auf Augenhöhe basierten Begegnungen ermutigen. Davon handelt nun mein nächstes Projekt… 😉

Und wie war dein Weg in den Beruf?

Das war also mein Weg in den Beruf. Wie war es bei dir?

In meiner Rubrik ETHNOLOGEN IM BERUF (ARBEITSTITEL :)) möchte ich von deinen Weg(en) in den Beruf erfahren. Dies aus einem einfachen Grund: Durch deine Geschichte möchte ich jungen Ethnologen und Absolventen die vielen verschiedenen Wege in den Beruf vorstellen. Manche sind klar und deutlich, andere wiederum krumm und schief und mit Sackgassen gespickt, wiederum andere recht abenteuerlich. Aber – und das soll daraus deutlich werden – am Ende kommen wir alle irgendwo an 😀 Und das macht mutig und zuversichtlich.

Und natürlich bin ich neugierig darauf, wie ethnologisches Wissen in der Praxis angewandt wird bzw. werden kann. Denn auch mir war – bei aller Begeisterung für all die tollen Seminare und Vorlesungen – am Ende des Studiums nicht so recht klar, was ich denn nun alles kann. Vielleicht können wir gemeinsam den uns Nachfolgenden dazu verhelfen, selbstbewusstere Ethnologen zu werden 😀

Wenn du also auch erzählen möchtest, wie du von der Uni ins Berufsleben gestartet bist, welche Hürden du bewältigen musstest und wie du in deinem aktuellen Beruf von deiner Ethnologieexpertise profitierst, dann schreibe mir bitte eine Mail an julia.herz.elha@gmail.com, damit wir uns darüber unterhalten können. (Weitere Infos zum genaueren Ablauf gibts in der e-Mail.)

In freudiger Erwartung,

eure Julia <3